大学案内

たくさんの情報に囲まれいつも誰かと比べてしまう私

私にしかないものってなんだろう 多彩な学び 友との出会い 私を学び 私に出会う 私を表現できる場所

きっと私の中に輝くものがあるはず

私のままで輝ける

学長挨拶

学長挨拶

私を問うこと

私たちが生きていくなかで、つまずいたり、行き詰まったりということはできれば避けたいことです。けれども、そのつまずきや行き詰まりこそが、私を問う大切なきっかけなのだと考えてみてください。

この社会の中で、私たちはいつも今の私ではない今とは違う私を探しています。「もっと好きな私」「もっと上手くできる私」。「今の私じゃなくて、今とは違う私になりたい」と。

「今の私」には、「好きな私、上手くできる私」だけでなく、「嫌いな私、上手くできない私」も含まれています。でも同時に、そんな私を認めている存在がある。だから、今、私は生きている。「今の私」として輝いている!

この私の輝きに気づかされていく歩みが「私を問うこと」です。「今の私」のままで生きていくことのできる世界。「私のままで輝ける」世界。さあ、そんな世界を、この九州大谷短期大学で共にたずねていきましょう。

九州大谷短期大学 学長

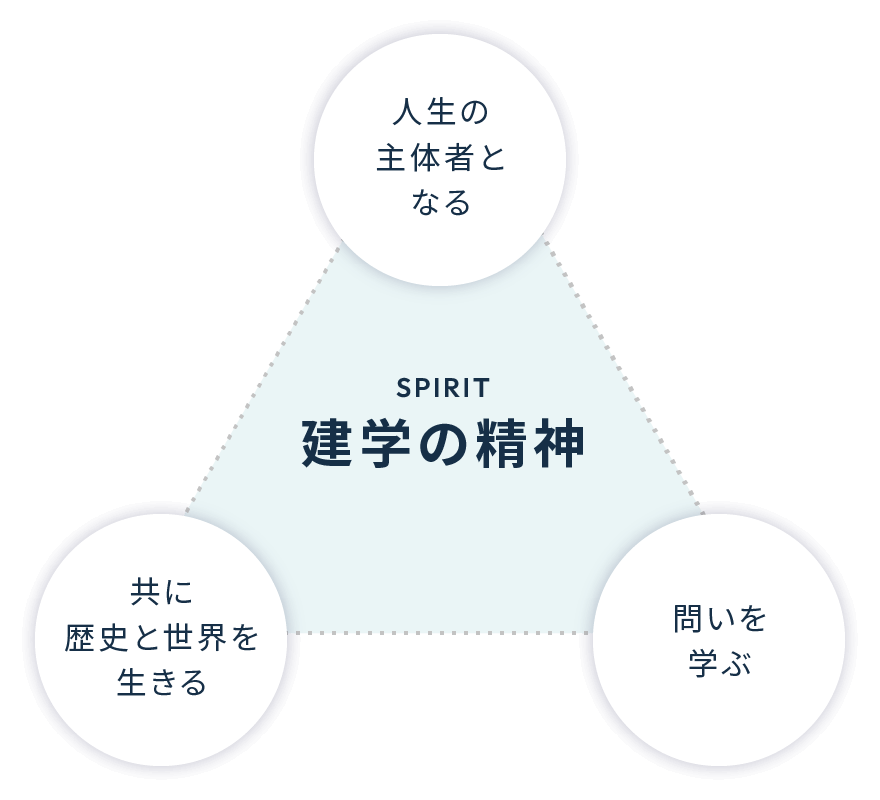

建学の精神「本学の願い」

建学の精神「本学の願い」

本学は、親鸞聖人が浄土真宗の名をもって明らかにされた仏教の精神にもとづき、自他への人間的自覚をうながし、真に自主的かつ社会的な人材の育成をはかることを教育の本旨とする。

人生の主体者となる

自主的かつ社会的な人格の形成は、この人生が、自分にとって一度だけの、かけがえのない人生であることの目覚めから始まる。

いま、自身としてあたえられているいのちに厳粛な感動をおぼえるとき、人は、人生の傍観者であることをやめて、人生の責任ある主体者へと生まれかわる。

本学は、そのような主体者を生み出す場となることを願いとする。

共に歴史と世界を生きる

いのちは、自分の思いに先立ってあたえられ、鼓動していた。この事実は、いのちが、人の自意識をこえた深さと豊かさをひめていることを物語る。いいかえれば、一人のいのちに人類・民族の歴史がやどり、一人のいのちが、人間はもとより、いっさいの生物・自然におよぶ世界と関わりあっているのである。したがって、自分の人生の主体者となるとは、いのちを私有化し、恣意的に人生を生きることではけっしてない。逆に、より根源的に、自身にまでとどいている歴史と世界に眼をひらき、その課題を担って生きる者となることを意味する。それはまた、他者との出会いを通して自己をたしかめ、他者と共に生きようとすることでもある。

本学は、そのような、共に歩む者としての場をひらき、確保することを願いとするものである。

問いを学ぶ

歴史と世界の課題を共に生きようとする者にとって、なによりも学びが重視されねばならない。学問とは、文字どおり問いを学ぶことである。もとより先人の残された答えをあとづけることなしに、学びはなりたたない。ただ、そのことに終始するならば、たんなる先人の模倣者となるにすぎず、真に主体的な生活者となることはできない。

本学における学びは、どのような些細な疑問、なにげない問いもみすごさず、それを共にたずね深めていく歩みとなることを願いとする。

以上、本学が志向する教育は、教える側と教えられる側とが、人生を共に生きる者として、平等に出会うことによってのみ成立する。したがって、本学は教職員・学生すべての構成員において、本学がそうした出会いの場として機能することを根本の願いとするものである。(1993年4月 表明)

人間の基礎

人間の基礎

基本方針

「人間の基礎」では、「人間」を学ぶことを課題とします。

本学の「人間の学び」は、特に、インドのお釈迦さま、そして浄土真宗の宗祖親鸞聖人によって明らかにされた仏教に基づく学びです。

この学びによって、お釈迦さまの誕生の言葉である「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」(「私」は、この世の中において、代わりがきかない尊い存在である)ということに気づき、また、「御同朋御同行(おんどうぼうおんどうぎょう)」と示される、共に生きていく世界を開いていくことが願いです。そのために、「人間」を学び、「自己」を学び、「人権」を学びます。

(1)人間学

「私」という存在は、誰とも代わることのできない存在です。私は人としてどのように生きるのか、私にとって本当の願いは何なのか、私にとって本当に大切なことは何なのか。私自身が生まれた意義に気づき、他の人と協働して生きる真の喜びを見つける学びが「人間学」です。

本学では、御命日勤行、感話、講話、座談などを通して人間を学びます。「人間学」は次の時間で構成されています。

①御命日勤行・大学報恩講

月1回の御命日勤行および12月の大学報恩講は、親鸞聖人の御命日を縁として、本学に関わる学生・教職員全員が集い、「本学の願い」を通して自分自身を学びます。「正信偈」をお勤めし、讃歌を唱和します。また、学生・教職員の代表が感話を行い、教員の代表が「本学の願い」をテーマに講話を行います。

②人間学座談

「座談」とは、自分の思いや体験を語り合う場のことです。相手の言葉に静かに耳を傾け受け止めるところからはじめましょう。正しいことを言う必要はありません。素直に感じたことや自らの体験に基づいたことを語り合ってください。

答え合わせをする場ではありません。それぞれが自分自身の課題(問い)をはっきりさせていく場です。語り合いの中で相手の言葉にふれて、自分自身の課題を見出す。それは、実は私一人の課題ではなく、「私たちの課題」でもあるのかもしれません。

語り合い(聞き合い)の中で、共感の場が開かれていくことが願いです。

(2)「人権論」

「人権」とは何でしょうか。言葉のうえの理解だけではなく、「人としての生き方」という視点から、私自身の生き方や現実社会の問題と向き合いながら考えていきます。人権を追い求めてきた人々の歴史に学びながら、本当の幸せは何かを考え、自他の存在の尊さに気づき、共に生きていく道を尋ねていく学びが「人権論」です。

真宗大谷学園存立の精神

真宗大谷学園存立の精神

設立の願い

浄土真宗の精神を世界に開くことを使命とする

真宗大谷派(東本願寺)は、仏教の叡智に基づき、親鸞が明らかにした浄土真宗の精神を世界に開くために、真宗大谷学園を設立した。

すなわち、本学園は、高等教育、中等教育、幼児教育を実践する教育機関であり、豊かな人間性の養成と健全な人格の育成をめざして、教育と研究の事業を推進するものである。

教育の理念

人間をエゴイズムから解放する教育と研究

真宗大谷学園※1は、真宗の精神の研鑽の場として、1665年開設以来の長い伝統をもつ学寮を起源とする。明治期、本学園の礎を築いた清沢満之は、その志願を「真宗大学開校の辞」に明確に言い尽している。

本学は他の学校とは異りまして宗教学校なること、殊に仏教の中に於て浄土真宗の学場であります。

即ち我々が信奉する本願他力の宗義に基きまして、我々に於て最大事件なる自己の信念の確立の上に、其信仰を他に伝へる、即ち自信教人信(じしんきょうにんしん※2)の誠を尽すべき人物を養成するのが、本学の特質であります。

清沢満之は、「自己とは何ぞや※3」という問いこそが、人間にとっての根本的課題であると表明した。それは、急速に近代化する時代の中で、人間が根底に持つエゴイズムから解放されなければ、互いに傷つけ合い、孤立へ向かうという、潜在的問題をいち早く見抜いたということである。

この問いを共有し、学ぶ場が本学園である。

- 「真宗大谷学園」

この法人は、真宗の精神に則り、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、真宗大谷派の設立に係る教育機関を継承して、これを経営し維持することを目的とする。(真宗大谷学園寄附行為第4条) - 「自信教人信(じしんきょうにんしん)」

「自信教人信」とは、親鸞が主著『教行信証』において、善導の『往生礼讃』より引用した言葉である。教育(「教人信」)は、自己を知る(「自信」)ことにおいて成立する。「自己を知る」とは、我々が根底に持つエゴイズムの自覚である。それは、近代的理性のみを是とする“驕り”の文化への気づきでもある。「真宗の精神」は、このような人間凝視を可能とするものである。それは教育の実践において、自己を問い続け、有限なる自己(理性の有限性)を再認識することで「共生」の世界に立つことである。このような実践者を、「自信教人信の誠を尽すべき人物」と称するのである。 - 「自己とは何ぞや」

清沢満之は『臘扇記(ろうせんき)』において、古代ギリシャ以来の「汝自身を知れ」という人類の普遍的課題を仏教の智慧によって「自己とは何ぞや 是れ人世の根本的問題なり」と表現している。

教育の方針

真の独立者として相互敬愛の心を有する人物を育成する

自信教人信(じしんきょうにんしん)の誠を尽すべき人物の養成は、仏教の智慧のもとに、自らを問う中で、初めて他者と共にある自己に出会うことである。そのような学びを本学園では「人間学」と名づける。この「人間学」によって育つ相互敬愛の心を有する人物を「真の独立者」という。

それはすなわち親鸞の説く「同朋」の精神に立って生きることである。

(2010年12月22日理事会・評議員会承認)

沿革

-

- 1665年

-

- 東本願寺別邸渉成園内に学寮創設

-

- 1896年

-

- 真宗大学を設置

-

- 1901年

-

- 東京巣鴨に真宗大学開設

-

- 1949年

-

- 新制大谷大学開設

-

- 1970年

-

- 九州大谷短期大学開学(幼児教育学科・国文学科・仏教学科)

- 学長 斯波義慧

-

- 1974年

-

- 九州大谷幼稚園開設

-

- 1976年

-

- 学長 蓬茨祖運

-

- 1979年

-

- 国文学科に教職司書コース・演劇放送コースを開設

- 演劇放送実習棟竣工

-

- 1980年

-

- 体育館竣工

- 学長 桑門豪

-

- 1984年

-

- 図書館竣工

-

- 1989年

-

- 幼児教育学科に幼児教育コース・国際幼児教育コースを開設

-

- 1990年

-

- 新大谷学寮竣工

- 演劇放送館(小劇場・放送スタジオ)竣工

-

- 1991年

-

- 国文学科の教職司書コースを情報司書コースに改称

-

- 1993年

-

- 幼児教育学科に社会福祉コースを開設

-

- 1995年

-

- 専攻科・福祉専攻を開設

-

- 1999年

-

- 福祉実習室・研究室・演習室棟竣工

- 福祉学科を開設

- 幼児教育学科の社会福祉コースを福祉コースに改称

-

- 2000年

-

- 国文学科を日本語コミュニケーション学科に名称変更

- 生涯学習センターを開設

-

- 2001年

-

- 学長 古田和弘

-

- 2002年

-

- 幼児教育学科の福祉コースを児童福祉・心理コースに改称

-

- 2005年

-

- 日本語コミュニケーション学科を表現学科に名称変更

- 情報司書コースを情報司書フィールドに改称

- 演劇放送コースを演劇放送フィールドに改称

-

- 2008年

-

- 学長 大江憲成

- 桜保育所を筑後市より移管

-

- 2010年

-

- 大谷講堂竣工

- 九州大谷真宗研究所設立

-

- 2012年

-

- 本館改修工事竣工

-

- 2016年

-

- 学長 三明智彰

-

- 2017年

-

- 学生食堂改修

-

- 2020年

-

- 開学50周年(キャンパスリニューアル・改修)

-

- 2022年

-

- 地域連携センターを開設

-

- 2023年

-

- 福祉学科を廃止

-

- 2024年

-

- 学長 吉元信暁

- 表現学科の情報司書フィールドを情報デザインコースに改称

- 表現学科の演劇放送フィールドを演劇表現コースに改称

- 幼児教育学科の幼児教育コースをこども教育コースに改称

- 幼児教育学科の児童福祉・心理コースをこども心理コースに改称

- 幼児教育学科にこどもドラマコース・グローバル保育コースを開設